Lá no tempo da Segunda Guerra Mundial foi onde nasceu Geni, que ainda hoje marca presença. Nesse período, o termo travesti significava disfarce no trajar, “o uso de um traje feminino por um homem, ou de um traje masculino por uma mulher” (Dicionário Caldas Aulete, volume V, edição de 1958). Muito tempo depois seria reconhecida a comunidade global das lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros, intersexuais e outras (LGBT no início, depois com siglas acrescentadas, LGBTQIA+).

Genival, em si ou em Geni, nunca se enquadrou no que nomeavam à época de travesti ou transformista, palavras muito utilizadas quando não existiam outras denominações para a diversidade sexual e de gênero.

Genival sente-se Geni por sua forma leve de ser, o modo como gosta de colocar adereços por sobre a roupa, avivados assim como o mundo que ele enxerga. Geni sabe-se Genival, e não se incomoda com quem a chame pelo nome de batismo. Ela tem sua própria definição: “eu sou plurissexual” – mas já ouviu de tudo por aí. Enquanto o preconceito cego a ofende, crendo que Geni lhe deva alguma satisfação ou obediência, ela realiza sua forma autêntica de amar, sem amarras em relação a quem se sente atraída. Isso se traduz imediatamente na indignação e intimamente,na inveja da cidade apavorada, o Rio de Janeiro dos anos 1940.

Ele, Genival, aquele que tinha todo amor do mundo para dar, jamais se vendeu. Ele negociava mercadorias que buscava no cais do porto. Peregrinava cidade afora oferecendo seus badulaques e penduricalhos, inclusive nos prostíbulos nos quais, desprovido de preconceitos, conquistou amizades, as pessoas o chamavam carinhosamente pelo que acreditavam ser seu apelido.

Assim como sua mente, Geni frui seu corpo como bem quer, desde menina respeitando-o e sendo fiel a si mesma. Dá-se assim, a todos que lhe provoquem o desejo original. A liberdade da mente de Geni dignifica seu corpo, enquanto a encenação de dignidade daquela gente mantém suas mentes reféns. Então, descortinada toda essa dignidade maquiada da sociedade, o que se vê é o nada, um vão escuro onde talvez agonize um fantasma, por quem aquelas próprias pessoas tremem de medo. Já por detrás da liberdade de Geni, lá está intacta e soberana sua imensa e vívida dignidade. Amor: o lema escancarado de Geni tem vida própria, nunca necessitando ser dito ou escrito, transpondo décadas, séculos, milênios e milênios no ar. Vindo do passado, rumo ao futuro, o amor transita pelo presente nos confidenciando ser ele o que atormentava a cidade, tendo Geni como sua porta voz, e que vem conhecendo o incômodo de tantos povos em outros espaços nessa linha infinita do tempo.

Difusor do afeto, Genival só quer viver em paz, com a suavidade e o senso de humor contagiantes que lhe são peculiares. Sua generosidade é algo tão próprio e desmedido, que todos querem com ele conversar. Ele é um criador de mundos, e suas histórias envolvem seus ouvintes em fantásticas tramas que causam desde a comoção até a excitação. Uma história que ele se nega a omitir – ninguém sabe se inventada ou realizada – fala de uma cidade pecaminosa mas preconceituosa, ameaçada de repente por uma terrível e poderosa nave criada pelos alemães, o zeppelin. A máquina voadora prateada da história de Genival chega dos céus apontando seus canhões capazes de dizimar tudo ali abaixo, e escondia dentro dela o responsável pelo martírio de todo um povo, seu comandante. Mas depois de pousar o zepelim e revelar-se, o comandante era misteriosamente ovacionado como um guerreiro nobre e salvador.

Essa predileção por tal história não era à toa. Acontecidos ou não aqueles fatos assustadores, tudo que se passara era ainda mais comum do que se imaginava.

O que de fato sustém o enredo dessa trama, por ele criada ou vivida, reside em seus pensamentos ou lembranças; é a porção íntima por detrás da narrativa. Eis o que há na entrelinha da história da santa Geni de Genival:

Aquele comandante há muito acompanhava do alto, por detrás das nuvens, o dia-a-dia daquela cidade, sentindo-se o senhor absoluto da decência, detentor não só da arma aniquiladora, mas de seu senso militar de impor a ordem aos outros. Sua vida desde sempre foi adornada pela farda coberta de brilhos de medalhas de tantas batalhas em campo, pouco importando se eram massacres ou lutas, o valor estava no cobre fixado na impecável roupa. E quando a farsa se deita sobre a inescapável sentença, o vencedor é sempre quem irá narrar a história.

O comandante julgava quão impura era a cidade. As pessoas simplórias bradavam nas ruas o senso moral, mas em suas casas, escritórios e até igrejas o que imperava para muito além da luxúria, era a corrupção, a avareza, a falsidade, as traições, tantas coisas vis que ao comandante satisfariam.

Lá de cima de sua baixeza, como quem profana os céus, o comandante avistara uma dama de espírito livre, semeando um amor que, ainda não visível do lado de fora, ela permanecia a colher em seu interior. Afrontado, o comandante constatou quão imune ela era a todo mal, de forma que nenhuma arma poderia impedi-la de viver, independentemente do estado da sua carne.

Eis que essa dama derramava sua formosura em cada canto daquela cidade, não importando aonde estivesse. E quanto mais dispendiosa em sua singeleza ela fosse, mais seu viço crescia prosperando sua liberdade nata. Era ela! Geni não só intrigava, mas preocupava o senhor das armas por não se deixar contaminar pelo espírito dissimulado de toda aquela gente. Era assim a Geni, da cabeça que desconhecia a discriminação, do coração que só concebia a bondade. Por isso ela merecia ser apedrejada pela cidade inteira, que não tolerava tamanho altruísmo. Essa gente, que vivia a gritar à sua porta batendo panelas, era de uma afetação imensa, lhe faltando inteligência para se desfazer das mentiras que lhe chegavam. Bem mais a frente da consciência coletiva, naquilo que habita a contragosto cada ser, está o inconsciente saber da grandeza e carisma de Geni e a subsequente conclusão do próprio estado de miséria moral diante do brio daquela. Matá-la lhes cercearia o prazer em ver quem é secretamente invejada, além de que não mais desfrutariam sua luz.

O comandante deixou de observar a cidade, ficando a espiar Geni. Aquilo lhe foi causando um misto de medo e ódio, pois enquanto percebia quão autêntica era a formosa dama, sabia do risco de se ter alguém assim como referência numa sociedade, que não entrega sua direção ao vento. Apesar de toda estupidez aconchegada à pequeníssima mente do comandante, ele já havia assimilado que pessoas livres sempre representam uma ameaça à ordem vigente, em se tratando de quem fugia aos padrões convencionais daquela moral aparente.

Então, no auge de sua capacidade intelectual, aquele homem teve a ideia de mais uma vez usar a força bruta, descendo à cidade e ameaçando explodi-la, só não concretizando a destruição se Geni a ele se entregasse servilmente. Ele percebeu que poderia induzir a maioria como aliados e admiradores fiéis, na tentativa de aprisionar Geni pela humilhação e vergonha.

Todavia – e ele próprio sabia, mas negava isso – aquela estratégia escondia algo muito mais profundo; ele se quedara aos encantos da Geni. Ela possuía algo que ele jamais seria detentor: a si mesma. Preso a estatutos, regimentos, doutrinas da farda, além de suas convicções fixas pré-moldadas, o comandante não era cativo de si mesmo, porque ele não era alguém, era um produto aprisionado em seu rótulo. Ele se trajava com os brilhos do ofício que escolhera, mas em seu íntimo, vazio e espalhafatoso, adoraria na verdade brilhar nos palcos, travestido com adornos que discretamente compunham sua vestimenta de profissão.

Ele também padecia da mesma doença que pairava por sobre a sociedade, presa aos grilhões forjados em ferros de preconceito, a impedir que as pessoas tenham suas próprias vidas, de tão preocupadas que estão com a vida alheia. Não discernindo onde terminava o desejo e começava a inveja, o comandante se rendia àquele impulso de ter Geni só para si.

A prisão do chão na cidade dos encarcerados, encenando personagens que eles creem piamente ser eles próprios, criados pelo sistema e sustentados pela hipocrisia social. A prisão do céu num zepelim gigante e poderoso, do comandante refém de suas autodeterminações de impor uma moral na qual nem ele mesmo pratica. E bem ali no meio, entre o chão e o céu, a linha do horizonte, que não impõe qualquer limite àquela que corre longe e voa alto: Geni. Lá estava ela, dançando como o cordão maleável que, sem se dar conta, une os dois punhos rígidos das algemas.

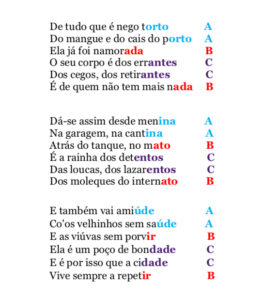

Geni não entoa exatamente essas palavras em seu canto, narrando sua história como se fosse uma abstração dela própria. Mas tudo está lá, nas camadas sutis da dramaturgia musical, com sua estrutura perfeitamente encaixada em estrofes de sextilhas, típicas de Cordel. A redondilha maior do extenso e cadenciado poema é, por si só, uma obra-prima.

“De tudo que é nego torto / Do mangue e do cais do porto / Ela já foi namorada…” Assim começa de modo impactante a história dita por Genival sobre sua Geni. Ele usa esse meio para chamar a atenção de todos, e assim vai conduzindo o espectador ao seu mundo, por entre versos e rimas numa cadência quase hipnótica, embalando o ouvido tal uma figura materna a balançar o berço de modo constante e delicado, gerando um ritmo terno e envolvente.

Conhecedor da alma humana, Genival vai se afastando cada vez mais desse balanço de um suspense doce, atiçando os sentimentos que caíram em sono profundo. Ele sai cantando como quem se equilibra por sobre a velha e estreita ponte que tenta cobrir o largo de um rio. E então se joga refrão afora, mergulhando nessa narrativa em forma de música para os ouvidos daquela gente, incitando todos a entoá-lo, já que dizia exatamente o que lhes guardava a maldade: “Joga pedra na Geni / Joga pedra na Geni”. Ele sustém o coro que começa tímido, mas cresce frenético, até se transformar numa barulhenta histeria. “Ela é feita pra apanhar / Ela é boa de cuspir / Ela dá pra qualquer um / Maldita Geni”. E nesse momento ele deixa de cantar e fica a ouvir a balbúrdia, que colérica, mais grita do que canta, como se assistisse a Geni se afogando no rio largo ao desabar da ponte. Dando-se a rir espontaneamente, Genival nada de braçadas nas águas turvas do refrão gritado pelo coro alienado, enquanto as lágrimas que lhe brotam dos olhos, límpidas, refrescam a face de Geni.

Genival sabe da catarse que o refrão provoca nas pessoas, presas aos seus instintos mais perversos. Naquele momento, os espectadores da história eram dele prisioneiros. Geni se tornava a maestrina da orquestra animalesca dos que se supunham civilizados.

Aquelas pessoas sentiam-se secretamente aborrecidas pela igualdade que Geni impunha a elas através de seu comportamento, não lhes fazendo distinção pela classe social, cor ou ofício. À cidade não fora dada a opção de fuga, e assim sempre seria, até aquele dia em que Geni se viu coagida pelo comandante a salvar seu povo. Ela não sucumbira à petulância, poder ou dinheiro, mas ao amor que constituía seu ser em benevolência e caridade. Bendita Geni!

O CONTEXTO DA CANÇÃO

Do lado de cá, de repente, nos damos conta de que Genival está a contar sua história como Geni num palco de teatro, onde por sua vez, se passa uma história maior, da qual a dele faz parte: a “Ópera do Malandro”.

Era chegada a hora da voz do teatro cantar a nossa brasilidade e dizer a imposição estrangeira de domínio econômico e cultural, o chamado “americanismo”. O Brasil conturbado dos anos 1970, com a marca da liberdade de expressão a sofrer um duro golpe pela censura oficial, servia de base para a tentativa de doutrinar a população nos ideais do regime militar que se instaurara no país desde o golpe de 1964. Ninguém poderia dizer que aquele Rio de Janeiro por onde transitavam as personagens daquela peça teatral seria a cidade sufocada pelo obscuro momento atravessado pelo Brasil dos anos 1970. Chico Buarque tinha o respaldo do real contexto histórico da peça: a Segunda Guerra Mundial nos anos 1940. Inspirada na “Ópera dos Mendigos” de John Gay (1728) e na “Ópera dos Três Vinténs” de Bertolt Brecht e Kurt Weill (1928) chega em 1978 a “Ópera do Malandro” nos braços de Chico, como a dama de vermelho que adentra o salão paralisando a todos já presentes na festa, tamanha beleza e magnitude.

Na verdade, ele retratava o tempo então presente no país amordaçado pela truculência oficial. Tudo com muito lirismo e leveza. Da peça saltariam músicas eternamente apreciadas, como Folhetim, O Meu Amor, Pedaço de Mim, Teresinha e Homenagem ao Malandro.

Geni e o Zepelim é a única música que parece não ter qualquer vínculo com a história desenvolvida na peça, não sendo suporte para a narrativa de uma cena, como ocorre com as demais. É uma história aparentemente à parte, contada por uma personagem, num enredo criado fora do contexto da dramaturgia, ou seja, é um teatro dentro de outro teatro, numa projeção de duas realidades criadas em ficção.

Há uma explicação para isso. A música foi feita após a peça concluída; ela é fruto de uma história maravilhosa, tão teatral quanto a dramaturgia na qual ela se inseriu.

E ASSIM NASCEU GENI

Durante um dos ensaios da peça “Ópera do Malandro”, numa casa montada com estrutura para isso, na rua Joana Angélica, no Rio de Janeiro, o ator Emiliano Queiroz, com rosto desenhado por maquiagem de cera, influência de máscaras trazidas por ele do Japão, do teatro Kabuc, desenvolvia a personagem Geni; ali estava Chico Buarque a observar tudo. Depois do ensaio, ele se dirigiu a Emiliano e disse: esqueça a música que fiz para Geni, só com três estrofes, vou compor outra.

Essa passagem está no livro biográfico do ator, “Na Sobremesa da Vida”, escrito por Maria Letícia, casada desde 1973 com Emiliano Queiroz. Ao que consta, alguns dias depois desse encontro, Chico teria telefonado para Emiliano, entoado a canção ali mesmo, pelo fio do telefone, o ator a ouvir pela primeira vez a música que acabara de ser composta para o musical. Geni recebia uma canção digna de sua riqueza. Emiliano, cearense, recebeu a maior das homenagens, não somente pela criação da música que ultrapassaria a própria passagem temporal da peça, mas pelo fato de que a estrutura da canção, como já ressaltado, feita em estrofes de sextilhas, é típica da Literatura de Cordel, algo bem característico da cultura do Estado do Ceará.

Geni passa a ser nova concepção literária, a criatura a encenar sua própria peça teatral, por meio de sua rica canção, dentro da peça na qual, outrora, era simples personagem com sumária música.

Quem estende essa vida para fora do palco, transportando as duas histórias – a da peça e a contada por Genival – é o próprio autor, Chico Buarque. Ele faz a gravação da música, na qual se tem a criatura Geni perfeitamente avivada para a peça “Ópera do Malandro”, contando a sua própria história: Geni e o Zepelim. Genival vive pela alma de Geni, e Geni vive pelo corpo de Genival. Ela dá o ar da graça na música, mas é de uma natureza tão latente que rouba a cena também na peça. O outro só dá as caras na peça, tão logo entrega sua carne para que sua personagem possa viver, ou ainda, toma para si a alma de Geni, única capaz de lhe fazer experimentar de fato a vida.

Eis a espetacular projeção emblemática de um momento em três níveis. A história criada por Chico Buarque concede os cinco sentidos aos seus personagens. Mas Genival, não satisfeito, se faz valer do sexto sentido, o de artista, o que lhe confere o sopro do animus à Geni, que por sua vez, não se contenta estando ali presa a essência feminina de Genival, e dotada de liberdade, vive sua própria história: Geni e o Zepelim.

Essa é a canção-espetáculo interpretada por Genival na própria Geni. Uma história que diz um pouco sobre ela, mas muito sobre o que diziam dela, e claro, revela como ela salvaria a cidade do ataque do zepelim, graças à paixão que o comandante lhe devotara, condicionando poupar a cidade desde que Geni lhe concedesse uma noite de orgia. Pronto, estavam postos ali o despeito lascivo daquela cidade, a perversão e perversidade famintas do comandante e a esperança de Geni, de ter enfim o respeito e quem sabe até a gratidão de sua gente.

Geni distribui seu amor a todos desde menina, quando conheceu seu desejo de semear a bondade e desfrutar o prazer em seu corpo. Namoradeira, deleitou-se com o nego torto do mangue ou do cais, também com os errantes, cegos, retirantes, os desvalidos que mais nada tinham, pouco importando o lugar, garagem, cantina, atrás do tanque, no mato. Assim, era chamada de rainha pelos detentos, loucas, lazarentos, moleques do internato, chegando a honrar seu amor generoso com velhinhos enfermos e viúvas sem porvir.

O mais curioso, é que tal comportamento libertino era extremamente comum aos homens, que sempre se davam a promiscuidade com naturalidade. Então o que se tinha na história de Geni era uma pintura clássica do machismo levado ao extremo, onde o feminino lascivo só era permitido às prostitutas. E se Geni desfrutava o prazer onde bem entendesse, junto a quem não tinha mais nada para lhe dar em troca, ela incomodava infinitamente mais do que as meretrizes, era uma maldita. A impressão que fica é de que aquela cidade estava por amaldiçoá-la, nesse lugar onde o desejo do homem é sagrado, enquanto o da mulher é profano. Daí vê-se o preconceito como uma erva daninha, cuja raiz da homofobia deriva do machismo. Passa por aí a impressão de que muitas das pessoas machistas sejam também homofóbicas. Enquanto nascido homem, a sociedade concede a Genival, a luz. Mas, uma vez tendo em si o feminino de Geni, entrega-lhe a cruz.

Quando chega a cidade um comandante dotado de arrogância, sentindo-se detentor das vidas abaixo de seu zepelim de dois mil canhões, ele só quer uma coisa, submetê-la aos seus caprichos oriundos da sua tirania, mas também dos seus complexos. Geni não quer consumi-lo, pondo-se a dizer que preferia amar com os bichos, a deitar com aquele homem cheirando a brilho e a cobre de suas medalhas obtidas por seus desfeitos.

Sua sinceridade foi recebida como terrível heresia pela cidade interesseira. A multidão se transforma em romaria à porta de sua casa, do mais simples habitante ao mais poderoso. Cria-se um cenário quase sacrossanto, a beijar a mão daquela que pode redimir a cidade de seus pecados, bastando dar-se ao comandante. O prefeito se ajoelha, encenando devoção à Salvadora diante seus eleitores, sua excelência reverendíssima o bispo, comove seus devotos com seus olhos vermelhos de ira, e o banqueiro que não esboça nenhum gesto de súplica, carrega a pasta com um milhão certo de que não há argumento mais convincente do que o dinheiro, seu deus em todos os momentos.

Geni ignora o vil metal do banqueiro, o choro falsário do bispo e as patelas limpas do rápido ajoelhar do prefeito. Mas foram tantos pedidos sinceros, alguns claramente sentidos, daquela gente comum, que Geni dominou seu asco e se entregou ao comandante, agora carrasco e amante.

Ela sabia, por identificar sentimentos ocultos e delírios imprevisíveis nas pessoas, que aquele comandante era um encarcerado de suas excitações reprimidas. Ao se despir de sua farda ornamentada, ele se revelaria. Ele se viu tão pleno e saciado por Genival trajado de Geni, que sentiu vergonha de si próprio pelo seu prazer. O comandante partiu numa nuvem fria, mas completamente preso àquela noite reveladora. Já Genival continuaria sendo a Geni, com sua liberdade inerente, esquecendo rapidamente o comandante em sua irrelevância, e perdoando imediatamente a ignorância e imbecilidade de toda aquela gente que já lhe gritava hostilidades à porta.

Aliviada, Geni respirou fundo, chegando a pensar que finalmente as pessoas poderiam se abster de tantos preconceitos, afinal um comandante veio dos céus num zepelim prateado. Um guerreiro tão poderoso não só expôs, como impôs seu desejo por alguém como Geni. E ao anoitecer se pôde realizar o amor independentemente da identidade de gênero dos dois. Naquela noite lancinante, era Genival com seus arrojos e despojos junto ao comandante engomado e aprumado. Devoraram-se ambos na nudez de seus trajes sociais.

Ao vê-lo ali como veio ao mundo, Geni se surpreendeu com a ânsia do comandante em ser tocado por Genival. Ela, que tinha a alma alada feito um anjo, não compreendia porque ele se amputara amarrando sua masculinidade à farda; Geni enxergava nele o palhaço fracassado e vingativo. Trata-se de quem a distância, aponta, critica, julga e condena, mas se aproxima sorrateiramente para enfim se aproveitar de toda situação, usufruindo o que lhe interessa. A cidade em romaria? O prefeito, o bispo ou o banqueiro? Não. O comandante é o senhor do oportunismo e hipocrisia, aquele que de longe cospe e de perto lambe.

Essas conclusões de Geni desenhavam pequenas ilusões diante da imensa cegueira daquela gente toda. A cidade continuaria a mesma, e Geni mais odiada, já que além de dar para qualquer um, submeteu os moradores do pacato lugar ao vexame de suplicar sua ajuda como fariam a uma dama. Boa de cuspir, essa maldita Geni. Assim, a cantoria acrescentou com enorme satisfação mais um elemento para jogar na messalina; além de pedra, bosta.

Eu bem me recordo do choque causado pelo termo “bosta”, ao final da música, pois estamos a falar do ano de 1979, quando Chico a gravou. Geni e o Zepelim, bem acima dos tradicionais três minutos, tem no total, cinco minutos e sete segundos de gravação. A dificuldade para ouvir a canção no rádio, além de seu longo tempo de duração, decorria também desse termo inusitado para constar numa música, ainda mais em se tratando de Chico Buarque, considerado já naquela época um exímio mestre das palavras em seu aprumo poético.

Contudo, a assimilação da palavra “bosta”, implica em penetrar toda beleza do enredo musical, cuja construção culmina no ódio e consequente ofensa da cidade em relação à Geni – aquela que acabara de salvar a todos em suas vidas medíocres. Quando o comandante partiu rumo ao céu ele não estava morrendo, já que o destino de sua alma era o caminho oposto. A bordo de sua nave brilhosa, ele embrenhou adentro das nuvens, guardando a vergonha na mente rasa e a impotência no corpo ainda todo lambuzado, e era o que se derramava por sobre a cidade aparentemente intacta. Tudo continuaria como antes – Geni livre, leve e solta, enquanto a cidade refém na idiotia dos conceitos que já lhe chegaram prontos, contando com a crendice das pessoas. Por isso, se antes as pessoas se davam o direito de apedrejar Geni, a partir da nova revolta por se sentirem enclausuradas em suas próprias frustrações, as pedras não saciam mais o sadismo daquela gente bestial. Agora era preciso humilhar Geni com algo ofensivamente preciso: a bosta, claro! Seria o último suspiro da discriminação vendida pelo preconceito. Para Geni, porém, o mais fétido era a insana guerra daquele momento, a invadir o mundo ocidental: “eu continuo achando uma bosta, essa guerra. Um fedor! Se eu fosse presidente, os meus soldadinhos iam pra guerra cheirando a jasmim”. Geni não imaginava que, em tempos para ela futuros – os atuais por nós vividos –, muitas outras guerras se deflagrariam de modo dissimulado, mas tão perversas quanto àquela da metade do século XX. Bombas substituídas por racismo, granadas transformadas em intolerância, brados de ataque cabiados por discursos de ódio e, a tortura velada pela apologia e ameaça da mesma. Fuzis, porém, continuam assim sendo, fuzilando os desassistidos, esquecidos e desprezados nas trincheiras periféricas das cidades grandes. Há que se dizer a Geni, que nem toda pureza do perfume oferecido pelo jasmim mascararia hoje o fedor das almas contaminadas pela bosta do neofascismo.

Para além da imagem distorcida de prostituta que enxergaram em Geni até hoje, há quem diga que Geni se prostituiu, porém, uma única vez; no momento em que a cafetinagem exercida pela moral e bons costumes a pegou gentilmente pela mão e a arremessou aos braços do comandante. Obviamente, o pagamento pelo serviço sexual prestado por Geni àquele ser, iria diretamente para seu povoado cafetão, em forma de sobrevivência. À Geni caberia sua pequena fatia de vida, convertida em paz e gratidão de seus conterrâneos para com ela. Isso jamais aconteceria. A coitada e singela, que acreditava estar fazendo um imenso favor aquela cidade, sofria covardemente uma coação em massa, agora sim, travestida, em carinhosas súplicas. E ainda mais à frente do que consideraríamos como adiante, está o fato em si: Geni fora violentada. Seu estupro não teria sido entre quatro paredes pelas parafilias do comandante, mas a céu aberto, pela tara imoral da sociedade.

O nego do mangue e do cais, os errantes, os pobres cegos e os retirantes, os tidos como loucos, são hoje os suburbanos, o populacho, estão no comboio da Penha, na favela, nas quebradas da Maré. Os discriminados pela cor, gênero ou classe social, os desfavorecidos pela exploração, os estigmatizados e excluídos, as minorias sociais, os desprezados como nada – era esse o povo de Geni em 1978, por quem ela tentou sorrir depois de dar-se ao carrasco – é esse o povo de Geni da atualidade, por quem ela jamais economizou amor e vendeu sua dignidade.

A essa altura, as divagações atingem a curiosidades aleatórias, e buscando um motivo pelo qual Chico teria batizado uma personagem de tais atributos como Genival, podemos encontrar o significado do seu nome: “nascido para governar”. De fato! Um governante deveria ter como qualidades que não se aprendem nem se compram, exatamente a humildade e irmandade do homérico Genival. E Geni, escolhido por Genival para brindar a sua essência, não seria um apelido ou abreviatura, mas um nome, que significava “a graça e misericórdia de Deus”. Pois era justamente assim a Geni, cheia da graça divina, do coração indulgente, da mente transigente, da alma em comiseração, e inteiramente desapegada do corpo. Fortuitamente, encontrei o termo Índice de Gini, desenvolvido pelo matemático italiano Corrado Gini, em 1912. Também conhecido por coeficiente de Gini, trata-se de um cálculo usado para medir a desigualdade social, que indiretamente, era o que Geni fazia naquela cidade.

Sempre tenho o imenso prazer em ouvir Geni e o Zepelim, essa fabulosa canção do Chico. Mas ainda há pouco, apreciando “As Caravanas”, de 2017, senti a angústia ao escutar o comandante a gritar: “Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria”, depois senti o abraço de Geni que me dizia inteligentemente “Filha do medo, a raiva é mãe da covardia”. Todo esse sentimento me fez cogitar que poderíamos de fato reviver a ditadura. Então respirei fundo, quando ouvi Chico, ao retomar o eu lírico da música, ler os meus pensamentos “Ou doido sou eu que escuto vozes / Não há gente tão insana / Nem caravana do Arará”.

DE ONDE ELA VEIO? POR ONDE ANDARÁ?

A “Ópera do Malandro” (publicada em livro pela Livraria Cultura Editora, em 1978) se mostra no Teatro de maneira inusitada em sua própria formatação. Embora tenha a estrutura tradicional das peças, com atos e cenas, ela ainda contém uma introdução, na qual um “produtor” de smoking (a personagem Duran), à frente da cortina fechada, apresenta ao público o “autor da peça”, João Alegre, que entra no palco vestido de malandro carioca, justificando que a arrecadação da bilheteria irá para a Morada da Mãe Solteira, cuja presidente é a Sra. Vitória, mulher de Duran, dono de um prostíbulo na cidade.

Em seguida, tem-se um prólogo. João Alegre canta O Malandro, preparando o público para aquele mundo confuso no período da Segunda Guerra Mundial, dos interesses econômicos, do americanismo, do aumento de preços (a chamada “carestia”) para satisfazer as grandes corporações, e que no final o culpado de tudo é o malandro. E só depois começa o espetáculo propriamente dito, com o Primeiro Ato e suas três cenas. Após o Segundo Ato, surge inesperadamente um segundo prólogo, e depois um “Epílogo Ditoso (ópera)” no qual as personagens entoam trechos de árias famosas, adaptadas para o fecho da história. Mas não acaba aí, eis que invade o palco o “Epílogo do Epílogo” – João Alegre cantando O Malandro nº 2, aí de fato chega ao fim.

Essa locução multifacetada com tantas camadas de linguagem sobrepostas dá o tom da mensagem por detrás da história. O espectador está diante de realidades dentro da realidade? Sonhos ou pensamentos entremeando outros sonhos e pensamentos? Esse labirinto cambiante e quase vertiginoso é proposital. Um dos recados fortes da peça é justamente o da possibilidade de construção da realidade a partir de versões e perspectivas de cada um. A história não tem dono, as pessoas é que se apossam das versões da verdade.

Por isso, no universo do prostíbulo de Duran, percebe-se uma autenticidade na forma como o explorador de mulheres se sente um empresário, útil ao país e aos bons costumes, com a sua senhora, Vitória, coadjuvando-lhe nos negócios e que tornam a família respeitável, embora a filha, Teresinha fosse uma rebelde. Ela acaba por contrariar a lógica da expectativa de construção numa linhagem de empresários bem sucedidos, e se casa com o malandro Max, em vez de escolher um “bom partido”. Duran e Vitória sempre tiveram a filha como investimento. Seria bom entregá-la a alguém cujo casamento lhes desse retorno financeiro. Enfim, há várias formas de prostituição, entre as piores, que desconhecem qualquer viés sexual, temos tantos exemplos atuais, como a prostituição moral, ética, e de um caráter que provavelmente nunca tenha se quer existido.

O prostíbulo, o gueto dos bandoleiros chefiados por Max, a delegacia que faz cumprir a lei com suas próprias leis – não se sabe ao certo se naqueles nichos de convivência da peça, os seus habitantes gravitam em torno de delírios por eles mesmos criados para justificar suas atitudes ilícitas. Talvez eles de fato acreditassem que eram engrenagens bem untadas de uma sociedade que progride rumo ao futuro, embora tenham que se valer de temperos tradicionalmente incorporados à culinária típica de um povo: a prostituição, o crime, o abuso de poder das autoridades, as fraudes, a corrupção.

Daí vêm as diversas camadas e linguagens infiltrando as realidades das histórias dentro de histórias. E nesse contexto, surge o eixo em torno do qual tais engrenagens giram: a personagem de Geni.

Sim. Geni, ou Genival, ciente de sua dimensão humana, convive bem com todos, e plenamente com si mesma, em meio a tantas ficções e aberrações morais e éticas. Mas, aparentemente não se insere no contexto de personagem principal, que tem como ponto de referência a tríade composta pelo malandro (Max), a mulher com quem se casa (Teresinha), e o dono do prostíbulo que se pensa um empresário cumpridor de seus deveres (Duran).

Todavia, lá está ela, presente em quase todas as cenas. O Primeiro Ato, com três cenas, só não conta com a participação de Geni em uma delas, e do Segundo Ato, desdobrado em sete cenas, Geni se ausenta apenas em três cenas, sendo uma delas diminuta.

Essa presença nas seis cenas, de um total de dez, não é o único dado objetivo que faz de Geni uma personagem central na peça. Ela também encarna a própria linguagem do Musical, que é mostrar o teatro dentro do teatro. Teria então Geni, cumprido assim sua missão, para muito além das expectativas de Genival, do público e do próprio compositor de sua música e escritor da ópera.

Genival e Geni estarão por lá, passeando juntos pelos palcos, eternamente vivos. Até mesmo ao falecer, diante o lamento do malandro, vítima da tirania uniformizada, ressuscita na sensibilidade do leitor, espectador ou ouvinte. Fazedores de artes são aqueles capazes de dar á luz aos imortais: os personagens.

Já aos inúmeros Genivals e Genis da realidade, o dom da ressurreição não foi concedido. O projétil direcionado a eles não é de festim como o daquela peça. Eles são feitos da carne, que cobre o chão em segundos, não permitindo prévios ensaios. Os que tiveram a sorte de fugir da violência e se esquivar do ódio, estão por aí vivendo as suas vidas oscilando entre a alegria e o medo. Já aqueles que tiveram subtraído o Direito a Vida, não passeiam mais em lugar algum; visitam a lembrança de suas mães chorosas e os sonhos dos que até então sobreviveram.

ANTES DE FECHAR AS CORTINAS, APLAUSOS AOS QUE DERAM BRILHO À GENI

O ator cearense Emiliano Queiroz, que completou 88 anos em 1º de janeiro de 2024, interpretou Geni na primeira montagem da peça teatral, que estreou no Rio de Janeiro, em 26 de julho de 1978.

O ator, bailarino, professor de dança e coreógrafo J. C. Violla, fez a Geni do cinema, no filme de 1985, produzido e dirigido por Ruy Guerra, que também elaborou o roteiro, com Chico Buarque e Orlando Senna.

Os atores Fernando Eiras e Sandro Christopher, interpretaram a Geni no teatro, na montagem dirigida por Charles Möeller e Claudio Botelho, nos anos de 2003 a 2005, no Rio de Janeiro, São Paulo e Portugal. Esse espetáculo eu tive o privilégio de assistir, no Canecão, Rio de Janeiro, em 8/5/2005.

CORTINAS CERRADAS

Completados mais de 40 anos em que Geni salta do teatro para o disco, com a gravação da música Geni e o Zepelim, pela voz do seu compositor, Chico Buarque, no Longplay (LP) “Ópera do Malandro” (1979), surge um fato histórico.

Analisando a questão dos crimes de homofobia, estabeleceu-se um marco definitivo contra o preconceito. A partir de uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26, em 2019, as práticas homotransfóbicas passam a qualificam-se como espécie do gênero racismo, na dimensão de racismo social. Sendo, portanto crimes, na medida em que tais condutas importam em atos de segregação que inferiorizam membros integrantes do grupo LGBTQIA+, ou seja, a comunidade global das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros e intersexuais, além de outras definidas por sua orientação sexual ou identidade de gênero.

BIS! MAIS UM!

Atendendo aos pedidos daqueles que agora podem ouvir com os olhos, eis a história cantada por Geni, contada por Genival, e escrita pelo nosso querido Chico.

Geni volta aos palcos, apesar de nunca ter saído de cena.

Geni e o Zepelim

Chico Buarque/1977-1978

De tudo que é nego torto

Do mangue e do cais do porto

Ela já foi namorada

O seu corpo é dos errantes

Dos cegos, dos retirantes

É de quem não tem mais nada

Dá-se assim desde menina

Na garagem, na cantina

Atrás do tanque, no mato

É a rainha dos detentos

Das loucas, dos lazarentos

Dos moleques do internato

E também vai amiúde

Co’os velhinhos sem saúde

E as viúvas sem porvir

Ela é um poço de bondade

E é por isso que a cidade

Vive sempre a repetir

Joga pedra na Geni

Joga pedra na Geni

Ela é feita pra apanhar

Ela é boa de cuspir

Ela dá pra qualquer um

Maldita Geni

Um dia surgiu, brilhante

Entre as nuvens, flutuante

Um enorme zepelim

Pairou sobre os edifícios

Abriu dois mil orifícios

Com dois mil canhões assim

A cidade apavorada

Se quedou paralisada

Pronta pra virar geleia

Mas do zepelim gigante

Desceu o seu comandante

Dizendo – Mudei de ideia

– Quando vi nesta cidade

– Tanto horror e iniquidade

– Resolvi tudo explodir

– Mas posso evitar o drama

– Se aquela formosa dama

– Esta noite me servir

Essa dama era Geni

Mas não pode ser Geni

Ela é feita pra apanhar

Ela é boa de cuspir

Ela dá pra qualquer um

Maldita Geni

Mas de fato, logo ela

Tão coitada e tão singela

Cativara o forasteiro

O guerreiro tão vistoso

Tão temido e poderoso

Era dela, prisioneiro

Acontece que a donzela

– e isso era segredo dela –

Também tinha seus caprichos

E a deitar com homem tão nobre

Tão cheirando a brilho e a cobre

Preferia amar com os bichos

Ao ouvir tal heresia

A cidade em romaria

Foi beijar a sua mão

O prefeito de joelhos

O bispo de olhos vermelhos

E o banqueiro com um milhão

Vai com ele, vai Geni

Vai com ele, vai Geni

Você pode nos salvar

Você vai nos redimir

Você dá pra qualquer um

Bendita Geni

Foram tantos os pedidos

Tão sinceros, tão sentidos

Que ela dominou seu asco

Nessa noite lancinante

Entregou-se a tal amante

Como quem dá-se ao carrasco

Ele fez tanta sujeira

Lambuzou-se a noite inteira

Até ficar saciado

E nem bem amanhecia

Partiu numa nuvem fria

Com seu zepelim prateado

Num suspiro aliviado

Ela se virou de lado

E tentou até sorrir

Mas logo raiou o dia

E a cidade em cantoria

Não deixou ela dormir

Joga pedra na Geni

Joga bosta na Geni

Ela é feita pra apanhar

Ela é boa de cuspir

Ela dá pra qualquer um

Maldita Geni

Chico Buarque gravou a música de sua autoria Geni e o Zepelim, em quatro momentos distintos ao longo desses 40 anos: 1) Longplay (LP) “Ópera do Malandro”, 1979. 2) Longplay (LP) “Chico en Español”, 1982. 3) CD, DVD e BLURAY “Na Carreira” – show ao vivo, 2013. 4) CD, DVD, BLURAY e STREAMING “Caravanas” – show ao vivo, 2018.

“(…) eu tenho certeza de que as pessoas gostam dos artistas por equívoco, ou por motivos que são mais delas do que do artista. Você nunca sabe o que faz determinada pessoa gostar da sua música, ou por que ela gosta de tal música sua. Outro dia, parei em uma barraquinha de coco, na praia, e o vendedor olhou para mim e disse: ‘Chico Buarque, o bispo dos olhos vermelhos!’ Na hora, não entendi nada; levei um susto. Só depois do susto é que me lembrei que na letra da música Geni, que é de 1979, falo de um bispo de olhos vermelhos. Como é que um vendedor de coco guardou essa imagem durante tantos anos?”

(Trecho da entrevista de Chico Buarque para a Revista Nossa América, em 1989)