SÁ SINHÁ

Venham! Desta vez iremos por ali, numa trilha aberta, porém estreita, que culmina numa clareira onde, enquanto a sabiá canta, a água balança. Nalguns trechos, porém, a mata se refez, e deve nos ferir.

Ouvidos abertos… olhos atentos. É num caminho sonoro de letras que a interpretação aperta o passo.

A palavra desconhece o tempo, bem como a arte, ambas são vagões a bordo dos quais viajamos ao passado, e também ao futuro. Sinhá me pegou pela mão, e foi me levando.

Chegando lá eu chorei. Mas voltei, por ver mais adiante as lembranças do agora, onde esse emblemático pedaço da história do Brasil se chama injustiça.

Sinhá

João Bosco/Chico Buarque/2010

Se a dona se banhou

Eu não estava lá

Por Deus Nosso Senhor

Eu não olhei Sinhá

Estava lá na roça

Sou de olhar ninguém

Não tenho mais cobiça

Nem enxergo bem

Pra que me pôr no tronco

Pra que me aleijar

Eu juro a vosmecê

Que nunca vi Sinhá

Por que me faz tão mal

Com olhos tão azuis

Me benzo com o sinal

Da santa cruz

Eu só cheguei no açude

Atrás da sabiá

Olhava o arvoredo

Eu não olhei Sinhá

Se a dona se despiu

Eu já andava além

Estava na moenda

Estava pra Xerém

Por que talhar meu corpo

Eu não olhei Sinhá

Pra que que vosmincê

Meus olhos vai furar

Eu choro em iorubá

Mas oro por Jesus

Pra que que vassuncê

Me tira a luz

E assim vai se encerrar

O conto de um cantor

Com voz do pelourinho

E ares de senhor

Cantor atormentado

Herdeiro sarará

Do nome e do renome

De um feroz senhor de engenho

E das mandingas de um escravo

Que no engenho enfeitiçou Sinhá

OS ANOS 1800, A HUMANIDADE E O BRASIL

Quando a humanidade já caminhava para o final dos anos 1800, acompanhava perplexa as descobertas científicas a apontar um novo mundo. O telefone (1876), a lâmpada elétrica (1879), as ondas de rádio (1888), o cinema e o raio-x (1895). Sigmund Freud publicava em 1895 seu estudo sobre o inconsciente e os sonhos.

No universo literário, obras grandiosas eram editadas nesse período. Guerra e Paz, de Liev Tolstói (1869). Crime e Castigo, de Fiódor Dostoiévski (1866). Orgulho e Preconceito, de Jane Austen (1813). Folhas de Relva, de Walt Whitman (1855).

Antes de 1814 Beethoven já alcançava seu ponto alto de criação. Debussy fez suas mais conhecidas cantatas entre 1888 a 1889. Brahms estreia seu Réquiem Alemão em 1868, e Schubert, em 1824, embora doente, compunha.

Todavia, mesmo com tanto engenho e arte rondando o mundo, no Brasil o século XIX se aproximava ainda com a terrível chaga da escravidão, considerando-se normal um ser humano ser proprietário de outro ser humano, nesse comércio de almas vindas da África, a gerar a separação de uma sociedade entre pessoas livres e cativas.

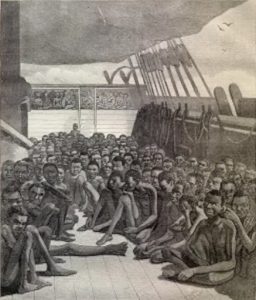

Os números impressionam. Foram praticamente quatro séculos de escravidão na América. Quase 36 mil viagens de navios negreiros entre África e Brasil. Estima-se que 4,8 milhões de africanos tenham desembarcado no nosso país, e existia sim escravidão em todo o território nacional, não só no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, como se costuma pensar. Do Rio Grande do Sul ao Amazonas fincou-se a vergonhosa marca da mão de obra escrava. O Brasil foi o último país nas Américas a debelar a exploração do seu semelhante pela cor da pele, alegando tê-la de fato abolida. Esses dados estão na obra “Dicionário da Escravidão e Liberdade: 50 textos críticos”, organizada por Lilia Moritz Schwarcz e Flávio dos Santos Gomes, publicada pela Editora Companhia das Letras.

Outro livro precioso sobre o tema, “O Destino da África – cinco mil anos de riquezas, ganância e desafios”, de Martin Meredith, da Editora Zahar, nos chama a atenção para o fato de que, entre o século XVI e o XIX, aproximadamente 24 milhões de homens, mulheres e crianças da África foram vítimas dessa barbárie, atravessando o atlântico rumo às Américas.

Um aspecto, porém, vale ser ressaltado. Fala-se que a escravidão é própria da humanidade, pois desde os mais antigos agrupamentos os vencidos na guerra se transformavam em escravos, para servir aos vencedores. Utiliza-se até o argumento de que na própria África a escravidão era uma característica comum em várias sociedades daquele continente, tribos escravizando outras tribos. Todavia, nessas diversas formas de escravidão, havia a libertação dos descendentes desse fardo, pois não se tinha como identificar nos filhos dos vencidos a marca dos pais como não libertos.

É nesse detalhe que se revela toda a perversidade da escravidão do americano para com o africano, porque os filhos de escravos não se livravam da cor de origem, a pele continuava a demonstrar que aquele era descendente de seu povo injustiçado e, portanto, escravizado continuaria, nem que fosse no preconceito, como ainda acontece em pleno século XXI.

Lilia Moritz Schwarcz e Flávio dos Santos Gomes tocam com precisão nessa ferida, ao lembrar que “[a] escravidão que atou, durante cerca de quatro séculos, a África à América, mostrou-se especialmente perversa porque os seus efeitos se prolongaram nos descendentes dos que lhe sofreram a violência. Se em quase todas as sociedades se discrimina e socialmente se exclui, humilha ou rebaixa quem tem antepassado escravo, este podia em muitas delas – em Roma, por exemplo, ou em Axante, ou no Mali – conseguir esconder sua origem, porque cativo e homem livre não diferiam na aparência. No caso americano, isso não era possível, porque escravo era sinônimo de negro” (ob. cit., p. 14).

Eis o porquê da escravidão se manter sorrateira sob as camadas sociais, aflorando no dia-a-dia de modo brutal, como o emergir do monstro na lagoa, chegando por vezes à violência extrema. Quem há de esquecer que por detrás da morte de grandes figuras humanas defensoras de valores universais, no perverso assassinato, também não estava o gosto pela escravidão, o ódio da cor? Muita gente há sim de esquecer, o que não faz com que isso deixe de existir, outras estão a negar, o que infelizmente também não as fará deixar de sentir. É inimaginável, mas é real, com provas fatídicas e estatísticas.

Martin Luther King que o diga. Ativista político e líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 1950 e 1960, contra a discriminação racial, foi assassinado com um tiro. Outro ativista norte-americano daquele mesmo período, Malcom X, um dos mais populares líderes pelo movimento dos negros, também morto a tiros.

No Brasil, quando se tem a conjugação de elementos identificadores dos que mais sofrem preconceitos sociais, tudo isso se funde numa vergonhosa e injustificável covardia. A pele preta de uma mulher homoafetiva é metralhada no meio da rua, sem chance de defesa, após ela cumprir sua função pública de representante do povo. A parlamentar que conheceu a morte através de uma execução, em pleno ano de 2018, ao ser atingida, concedeu vida eterna à democracia: Marielle Franco.

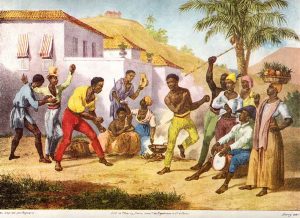

Em meio a toda essa mancha histórica da escravidão, um ponto se destaca, a beleza que surge da tragédia, porque a África, com sua imensidão, as inúmeras comunidades, as diversificadas línguas, os múltiplos costumes, tudo isso veio para as Américas, juntamente com os africanos. Os talentos daquele povo passariam a incorporar nossa própria história, na mistura das raças, na construção de outros paradigmas no campo das artes, da dança, da música.

De fato, dentre esses talentos, destacavam-se os musicais dos benue-kwas. Como nos informa Martin Meredith, “[s]uas apresentações envolviam o rufar polirrítmico de tambores de diferentes tons – ritmos que acabariam por se incorporar à produção musical no mundo moderno” (ob. cit., p. 39). E entre os descendentes dos benue-kwas estão os iorubás.

Pois é justamente nesse cenário de iorubás, escravos, senhores de engenho, herdeiros sararás e sinhás, que João Bosco e Chico Buarque trouxeram ao mundo musical uma das mais belas, profundas, enigmáticas e emocionantes canções que já se fez, num retrato social e antropológico marcante dessa nossa raça brasileira. “Sinhá”, feita em 2010, é o sopro lírico por sobre as feridas da vergonhosa escravidão, a chance de olharmos para nós mesmos e compreendermos nossa brasilidade.

“As palavras estão cheias de falsidade ou de arte; o olhar é a linguagem do coração” pontuou William Shakespeare. “Os olhos são a janela da alma e o espelho do mundo”, é a frase atribuída a Leonardo da Vinci. A proposta deste blog é de abrir as janelas da alma do Chico enquanto artista, e mesmo que por estreitas frestas, possamos juntos, enxergar seu coração, aquele que fala na linguagem da arte, espelhando o mundo que é. A arte é para ser interpretada sob diversas formas, em inúmeras miradas, com suas incontáveis possibilidades. A meu ver é o que dá ao artista a qualidade de viajante do tempo e do espaço, a bordo de sua arte, que ganha vida própria aterrissando na alma de seus espectadores.

Pois desta vez me dispensei elaborar qualquer conto ou ensaio tendo por inspiração essa música. Sinhá é pujante como narrativa, a poesia veste sua musicalidade com beleza e dramaticidade únicas, insuperáveis.

Convido-lhes a lançar um olhar nas frestas por onde escapam as luzes, as janelas da alma do Chico, sempre a nos iluminar. Permitam-me o conduzir num percurso interpretativo da maneira como enxergo Sinhá, unindo os elementos dos fatos ali contidos e o contexto histórico no qual a música se alicerça, procurando desfiar os novelos das linhas discretas e nem sempre aparentes da linguagem lá desenvolvida. Ao final, haveremos de mergulhar na euforia dos tambores que encerram a canção, em nítido recado de comemoração e anúncio das nossas sempre mágicas possibilidades da união perpétua entre África e Brasil. Êri êre!…

ENTRE NHORAS E MAMAS ÁFRICA

Por vezes penso que a história da música possa ter se passado por volta de 1864, considerando que nesse período, embora decadente, a cultura da cana-de-açúcar ainda se mantinham padrões escravocratas, e nessa época a sociedade já avançava rumo às conquistas abolicionistas, que tiveram seu apogeu em 13 de maio de 1888, com a abolição formal da escravatura.

O ponto de tensão se torna bem maior naquele período, considerando a expectativa, dos então escravos, pela liberdade anunciada socialmente, pois desde 1850 não mais se fazia o tráfico de povos africanos ao Brasil. Somando-se a isso, o inconformismo dos senhores de engenho por saber que em breve perderiam a mão de obra que para eles era a conveniente, considerando a sociedade patriarcal e a cultura da violência vigiada – estendida também à mulher e filhos.

Nessa época, várias revoltas escravas já haviam estourado no país, como na Bahia, entre 1807 a 1820, e nos engenhos entre 1814 e 1835, além das que estavam prestes a ocorrer, como a do Maranhão em 1867 e em Campinas em 1882.

A canção indica o local exato do território no qual se tem o drama: uma fazenda de engenho. As referências são constantes a esse cenário (“moenda”, “engenho”, “senhor de engenho”). Foi em Pernambuco onde mais se desenvolveu a cultura da cana-de-açúcar com mão de obra escrava, mas não estou certo de que a história tenha se dado lá. Cheguei a pensar também no Rio de Janeiro, por uma referência que deixo em aberto mais adiante, já que é etéreo todo enigma buarqueano.

Bem, quando comecei a catar minhas divagações acerca de Sinhá, minha memória só fez brincar. Num desses saltos cheguei à música Saruê, de Paulo César Pinheiro e Sérgio Santos, para o disco Áfrico: quando o Brasil resolveu cantar. Lá a senhora também ganha um apelido, e dá a luz ao filho de um homem preto escravizado, que por sua vez seria o herdeiro do senhor seu marido. Simultaneamente uma mulher preta escravizada da à luz ao filho desse mesmo senhor de posses, que por sua vez seria o herdeiro da escravidão. A partir daí, mais um salto, chegando a Chico César, que lindamente falou sobre o drama dessa mulher preta chegada aos dias de hoje, em Mama África, faixa do álbum Aos Vivos, tudo denunciando que a condição de status só era reconhecida se advinda do homem. Assim, antes da abolição, eram dois caminhos completamente distintos para um mesmo resultado da miscigenação. A então escrava jamais obtinha de fato chance de salvar seu rebento da chibata. E no caso do homem a única maneira de livrar o filho da senzala, era como um saruê, possível ascendente do herdeiro sarará de Sinhá. Fato este, possível gerador do seu narrado tormento.

Aqui em Sinhá, o primeiro eu lírico é o homem escravizado. Ele é quem fala até a penúltima estrofe, quando passa então a palavra ao seu descendente, após seu último suspiro.

Em todo esse trajeto percorrido por eles dentro da música, observamos tantos verbos ao longo de seus versos, sinalizando de modo veemente para o ato de agir, em momento presente ou pretérito. Prevalecendo assim esse indício de maior movimento da primeira a quarta estrofes, onde o então escravo fala não apenas das próprias ações, como também de atuação dos demais personagens, a sinhá e o senhor de engenho. O ritmo da quinta e última estrofe muda juntamente com a sua voz e o seu tempo. O herdeiro sarará da atualidade revela-se aqui autor e cantor do conto, agindo ali diante de nós sem qualquer verbo vinculado a si, mas claramente à sua obra prima. Por fim, o último indicativo verbal, neste caso pretérito, é dito pelo segundo eu lírico, sobre o primeiro, seu honroso, e agora honrado, antepassado.

POR DEUS NOSSO SENHOR

De início não sabemos exatamente quem é seu interlocutor, bem como o cenário no qual ele profere as palavras, negando ter feito algo mal visto em relação à determinada senhora da Fazenda – a Sinhá, esse era o termo utilizado pelos escravos para se referir à “senhora” (Dicionário Caldas Aulete) –, mas ao que parece, ele ainda não está sofrendo um suplício ou castigo físico, pela forma, de certo modo calma, com que fala:

Se a dona se banhou

Eu não estava lá

Por Deus Nosso Senhor

Eu não olhei Sinhá

Estava lá na roça

Sou de olhar ninguém

Não tenho mais cobiça

Nem enxergo bem

Ele fala na forma condicional (se) embora dê com detalhes o ato que a Sinhá estaria fazendo, no caso, tomando banho. A imagem do banho da sinhá remete de imediato o ouvinte da música à questão da possibilidade de observação por parte do homem cativo naquele ato do banho, tendo como consequência o desejo. Por isso consta por três vezes essa indicação de uma possível mirada (olhei/olhar/enxergo) e o remate da vontade (cobiça), todos negados pelo escravo, que de pronto já se utiliza de um amparo na própria cristandade que norteia a sociedade branca, como num gesto em busca de confiança, a mostrar que ele de fato está falando a verdade (Por Deus Nosso Senhor/Eu não olhei Sinhá).

Entretanto, aquele homem bem sabe, o destino dele é o de ser torturado, e percorrendo arrastado o trajeto do local onde estava, até o tronco no qual seria acorrentando e supliciado, ele tenta convencer seu interlocutor – que não sabemos bem quem é – de que está falando a verdade.

TÃO AZUIS?

A segunda estrofe permanece na voz daquele homem cativo, mas agora a dinâmica sugerida é de um diálogo, na interação e crescente dramaticidade com o passar dos versos, que alternam ações dele e do seu interlocutor.

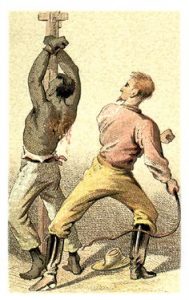

Ao ser posto no tronco, o escravo indaga se é de fato preciso fazer aquilo, pois ele insiste que nunca viu Sinhá, numa assertiva que já beira ao pavor, na expectativa do que está por vir, concluindo que, por ser acusado de ter estado com Sinhá – mas não sabemos ainda de que maneira – ele pode sofrer algo grave fisicamente, até mesmo uma castração, considerando a possibilidade de punir sua lascívia (Pra que me aleijar). E mais uma vez os elementos cristãos se sobressaem num discurso desesperado (juro/Me benzo com o sinal/Da santa cruz).

Pra que me pôr no tronco

Pra que me aleijar

Eu juro a vosmecê

Que nunca vi Sinhá

Por que me faz tão mal

Com olhos tão azuis

Me benzo com o sinal

Da santa cruz

Um ponto é relevantíssimo a essa altura: passamos a saber quem é o interlocutor do homem já ferido. Alguém com olhos azuis. Então não se tinha ali um feitor a realizar o castigo, e sim um branco, o que não era comum. A figura do feitor era justamente a do responsável por inspecionar o trabalho escravo, e era quase sempre um negro que já fora escravo, daí ser tão odiosa essa função. Os brancos deixavam a aplicação de castigos para eles, feitores, por considerar tarefa menor. Então por que nesse caso não era um feitor quem cumpria a tarefa? Nesse ponto as dúvidas começam a surgir. Sim, alguém de olhos azuis iria castigá-lo.

Há uma poética, comovente e triste beleza, no instante em que o então escravo percebe os olhos azuis do seu torturador. Um desconcertante contraste entre a candura quase celestial daquela cor, com o mal que o dono dos olhos pode fazer. A perversidade do gesto que surge contrasta com a mansidão do azul dos olhos (Por que me faz tão mal / Com olhos tão azuis).

NA MOENDA de cana, PRA XERÉM de milho?

A tortura humilha, dobra o corpo e a alma do indefeso, não só pela dor, mas pela agonia do que mais está por vir. O homem preto prisioneiro e explorado, estava ali no tronco, agora também aleijado, diante os olhos azuis que lhe impunham cada vez mais castigos. É preciso que ele confesse, assuma o que o dono dos olhos crê que ele tenha feito, ainda que não tenha feito.

O escravo admite ter ido ao açude, local do banho da Sinhá; o que era antes uma conjectura, agora parece ser real. E foi acompanhando a revoada da sabiá por entre as árvores, que ele teria chegado até lá. Como ele saberia se ela teria ou não se despido? Se o tal banho aconteceu, ele já estava em Xerém, para seu trabalho na moenda da cana-de-açúcar.

Na terceira estrofe, assim como na primeira, ele volta a se explicar. Aqui sua argumentação troca a calmaria por uma angústia aflita.

Eu só cheguei no açude

Atrás da sabiá

Olhava o arvoredo

Eu não olhei Sinhá

Se a dona se despiu

Eu já andava além

Estava na moenda

Estava pra Xerém

Aqui, ainda que subentendida, pode haver alguma referência religiosa, inclusive católica, para o despertar da compaixão do torturador branco. Estaria ela no mesmo lugar da moenda, em Xerém, a Capela Santa Rita da Posse, fundada em 1766 na propriedade do Capitão-Mor Francisco Gomes Ribeiro. Mas o prisioneiro parece antever que o pior está por vir, de nada adianta mostrar possíveis costumes cristãos em busca de piedade.

IORUBÁ

A tortura não era só uma questão física. Suas identidades, como povo, também foram maculadas em pelourinhos espirituais. Além de tentarem transformar seres humanos em mercadorias, quiseram impor a abnegação de suas crenças, a herança preciosa de muitas gerações que moldaram uma cultura riquíssima. Por isso havia o que chamaram de banzo. Aquele choro contido dos escravos, praticamente sem lágrimas, um misto de saudade e revolta, pela esperança crua da certeza de que jamais retornariam às suas terras de origem.

Cada um chorava de acordo com suas raízes. Os iorubás, descendentes dos que dominavam como ninguém os tambores, os benue-kwas, choravam de forma ritmada, num lamento cadenciado a mostrar o banzo de tantas gerações que os antecederam.

Por isso o homem escravizado da canção não teve receio de falar, até mesmo deve ter afirmado como um desabafo, lembrando que estava em terras estranhas à sua, com a religião imposta a seu povo e que não era a das crenças de seus antepassados. Mas era assim mesmo, ele chorava feito sua gente se acostumou a se comunicar, ao som dos tambores, e orava na forma cristã se assim satisfizesse o branco (Eu choro em iorubá/Mas oro por Jesus).

Seu corpo estava sendo talhado, ele sabia que o fecho se aproximava, não resistiria, a hemorragia anunciava o fim. A perversidade não cessava, o dono dos olhos azuis, absurdamente também era dono dos olhos do escravo. Naquele instante ele perfuraria os olhos doces de jabuticaba do semelhante à sua frente. Já próximo à morte, constatando que a luz da vida se apagava, ainda teve forças para indagar ao torturador o porquê de lhe tirar a vida daquela maneira, chegando mesmo a usar o pronome de tratamento da forma como ele ainda podia mostrar o quanto dominava a língua que não era dele, até num gesto de desespero, a buscar o melhor de seu vocabulário, e isso quem diz é o próprio Chico, quando lançou essa música. Vosmecê ele falou antes. Depois vosmincê. Agora, vassuncê.

O drama vai se encerrar para ele com o fim da própria vida, que foi toda derramada, antes em lágrima, agora em sangue. Ele que se despede do pior dos mundos, único que conheceu, acreditando que este será o mesmo a ser visto pelos seus descendentes. A vida, os deuses das crenças de um povo e seus ancestrais, a mãe que ele bem lembra da beleza, tudo isso deu a luz àquele ser. Mas agora sua luz é tirada de modo vil por quem certamente vive nas trevas da própria perversidade.

Até então, o homem escravizado permanece com a palavra. Semelhante à segunda estrofe, aqui também parece haver o movimento de diálogo nas ações, ganhando agora o tom da melancolia de quem percorre um caminho sem volta.

Por que talhar meu corpo

Eu não olhei Sinhá

Pra que que vosmincê

Meus olhos vai furar

Eu choro em iorubá

Mas oro por Jesus

Pra que que vassuncê

Me tira a luz

O escravo morre e não há o que fazer. A história finda. Mas a música, não…

O CONTO DE UM CANTOR

A última estrofe da música é uma guinada, tanto musical quanto poética. Após o verso no qual o homem cativo anuncia sua morte na luz que é tirada pelo torturador, a estrutura da música é alterada, sobe meio tom, e entra um novo personagem. Agora a letra ganha a voz do cantador da história, a anunciar o fim do conto. E só então se sabe que aquele que fez tamanho mal, de olhos claros como o dia, era um senhor de engenho, e a Sinhá guardava uma gestação, como resultado daquele amor. O filho passa a ser o fruto da miscigenação e consequente fortalecimento da espécie humana enquanto organismo, ele é um dos nossos antepassados.

Hoje, graças a todos os deuses, independentemente da religião que guarda cada um, somos todos brasileiros, herdeiros sararás. Mas o herdeiro sarará que aqui canta, é Chico Buarque, seja ele oriundo dessa historia ou de tantas outras tão sofridas quanto essa, e carrega em seu sangue a inteligência musical iorubá, a voz do pelourinho, e a aristocracia da Sinhá, que lhe dá ares de senhor de engenho. Sim, no salto da penúltima para a última estrofe, a música viaja no tempo percorrendo gerações, chegando até nós, contando assim a história do Chico, a minha, a sua, a de cada um de nós brasileiros.

Esse turbilhão se desenvolve nessa última parte da canção. Muda-se não só a perspectiva, como também a cadência musical. E também se compreende toda a história, o porquê do ódio do senhor de engenho, a sua ira pessoal, os castigos aplicados por ele próprio ao escravo, e não por um feitor. Certamente isso não teria sido um ato público, ele iria se expor se assim o fizesse, tanto pela curiosidade que despertaria nos outros, a indagar o porquê de o próprio senhor de engenho realizar a barbárie de um feitor, e pelas explicações daquele, no envolvimento com Sinhá.

Somos então projetados para além da compreensão da história, chegando ao tempo perpétuo da festa ao final da canção.

E assim vai se encerrar

O conto de um cantor

Com voz do pelourinho

E ares de senhor

Cantor atormentado

Herdeiro sarará

Do nome e do renome

De um feroz senhor de engenho

E das mandingas de um escravo

Que no engenho enfeitiçou Sinhá

Morre o escravo, surge a lenda. Desde as senzalas, nos morros, e espalhando-se país afora, a cada dia se contava a história de um escravo que com suas mandingas enfeitiçou Sinhá, e o filho surgido desse mágico encontro passava a ser o novo senhor de engenho. Eles carregavam em seus olhares os ares do tormento, da angústia, por se saberem filhos da dor. Mas dispensando a maldade dentro de seus olhos claros, ou concebendo o brilho em seus olhos escuros, haveriam de ser pais e mães do prazer, bem assim, tal como o samba de Caetano Veloso.

Dizem alguns que o herdeiro sarará teria se vingado pela brutalidade da morte de seu pai, e ele próprio teria apagado a luz do senhor de engenho. Outros já falavam no seu tormento pela morte de Sinhá ao dar-lhe a luz. Eram muitas as histórias. Algum tempo depois a escravidão foi abolida, mas o jovem herdeiro sarará nunca teria demandado a alforria, já carregava o nome e sobrenome do senhor de engenho, torturador. Ele nascera na Casa Grande, sendo batizado como filho legítimo do assassino de seu pai, daí seu ar atormentado.

A música termina com o elaborado batuque. A festa! É a forma com a qual mantemos sempre acesa a luz da memória da história daquele homem que com suas mandingas enfeitiçou Sinhá, e fez nascer a nossa raça.

ÊRI ÊRE

No documentário Dia Voa, no qual se revelam os bastidores da gravação do Disco Chico, de 2011, com a preparação e comentário de cada música, ao abordar Sinhá, a última faixa daquele trabalho, a imagem inicial é a de João Bosco, o notável compositor, cantor e músico, afinando seu violão em estúdio, preparando-se, o artista prestes a desfiar notas e impregnar a música com a peculiar batida. Ao fundo, a voz do Chico: “Ele tinha que estar na gravação, porque o violão do João Bosco é único, e tinha que ser aquele violão que ele tocava no MP3 que ele me mandou. Tinha que ser aquele”. Chico recebeu a música em arquivo eletrônico, elaborada por seu parceiro na canção, e a partir dessa música a letra foi moldada para contar a história de Sinhá.

“Qual é a letra desse iêiê que você falou?”, indaga Chico, durantes os preparativos da gravação . “Êri êre”, responde João. Estava ali sacramentada a participação de João Bosco também na letra. Êri êre acabou sendo o mantra final da música, o anúncio da festa daquela gente, da multiplicidade de tambores, o dialeto criado por João para adornar a cantiga em seu final apoteótico, quando todos se reúnem na floresta e fazem ecoar os tambores, anunciando que lá no engenho Sinhá se sentiu enfeitiçada pelas mandingas de um escravo. Aquele homem virou um símbolo, o anúncio de que uma nova raça estava por vir. E da pureza do azul, no olhar feroz do senhor, haveria de surgir a cor brasileira, mesclada com matiz africano, gerando esse tom tão nosso, tão de cada um de nós, que não se restringe à pele e nem mesmo à carne. Aquele homem virou um símbolo, o anúncio de que todo povo era um só, de uma raça chamada humana.

A estrutura da música, que em determinado momento sobe meio tom, diz o Chico, o levou a fazer também uma divisão poética, separando a história em duas partes. A primeira, na qual se desenrola todo o drama envolvendo o Feroz Senhor de Engenho, o Escravo e Sinhá. Após a música subir esse meio tom, eis que surge o cantador, e então percebemos que ele contava seu conto, tal cantador de cordel que ficam no meio da praça, solitário com seu violão, a convidar o povo para ouvir as sagas que foram passadas de geração em geração no boca a boca, e que acabou virando música em mãos de artistas. É o Brasil em plena praça, anunciando não só sua origem, mas a própria criação do povo brasileiro.

O cantor atormentado põe fim à sua tormenta ao dividir com os ouvintes sua história. Isso anuncia que desde o nascimento do primeiro filho da mãe gentil Sinhá, firmou-se nossa identidade, com o ritmo do samba em suas origens iorubás, renascido em pitadas da bossa brasileira. Essa festa do samba não ocorre somente nas florestas, mas também nos litorais, nos sertões, nos pantanais, nas caatingas, nos pampas, em todo esse imenso país há um som que nos identifica como raça. As mandingas de repente se resumem no dialeto criado por outro brasileiro em seu gingado. Êri êre!

A SINA DE SINHÁ

Sinhá foi, simbolicamente, a responsável pela miscigenação de nosso povo, por isso ela é a protagonista da história, a canção leva seu nome. Pouco sabemos de Sinhá, nada de sua imagem, ela não tem voz na música, reforçando assim que naquele tempo, para não dizer até hoje, as mulheres não tinham suas vontades respeitadas ou opiniões ouvidas, e que tudo se resolvia entre os homens. Tudo decorre em função dela, mas a ação se desenvolve entre o Feroz Senhor de Engenho e o Escravo, e ao final surge o Herdeiro Sarará, casado com seu tormento, mas acompanhado de seu violão.

Assim, Sinhá gravita por toda a cantiga, como se fosse uma estrela guia. Ela tem seu destino a cumprir, que é acolher em seu útero gentil todos os filhos deste solo, o compartilhamento das raças, fazendo a única raça de fato existente entre nós, cujo nome é raça humana, na beleza de uma mistura, onde tanto o sangue do branco quanto o do preto têm a mesma cor. Naquele momento em que o amor se planta a semente, não mais importará que os olhos azuis do senhor de engenho se mostrem ferozes, embora pela cor, devessem anunciar a paz. Talvez o ódio dele seja o de saber que seus descendentes abandonariam aquela cor, para carregar a luz em outras tonalidades, olhar preto, castanho ou cor de mel. Sinhá pintou este país de cores diversas, todas igualmente belas. De sua formosa palheta espiritual de tintas a compor seus sonhos e desejos, surgiu a arte definitiva de um novo país. Sinhá, a mãe da raça Brasil, hoje sabemos qual foi sua sina.

A LUZ QUE SE TIRA E A LUZ QUE PERMANECE

O Escravo, quando em sua reta final da existência, exaurido em sangue, mutilado, talhado e humilhado, ainda tem forças para indagar ao seu algoz: “Pra que que vassuncê me tira a luz?”. Ao que tudo indica, não comportava essa interrogação num apelo para evitar o pior, ele já sabia do fecho naquele instante. A pergunta foi uma tentativa de deixar na cabeça do Feroz Senhor de Engenho o recado religioso: vassuncê não é Deus! Tanto se benzeu o Escravo com o sinal da Santa Cruz, orou por Jesus, para mostrar àquele dos olhos tão azuis que sempre temos que nos render ao que transcende, somos mortais, e só Deus põe e tira a luz de um ser.

O cruel castigador nada ouvia, nem alcançava aquelas sábias palavras, vindas de um homem escravizado. Certamente ele só se deu conta do recado quando Sinhá deu a luz ao filho que ele acabou por colocar seu nome e renome, e que seria inevitável aquele rebento, mesmo com ares de senhor, ter a voz do pelourinho.

A luz permaneceu, graças à Sinhá. A luz que se tira e a luz que permanece se uniram num laço indissociável da história que não se apaga com chicote, não se amarra num tronco o destino achando que ele possa ficar prisioneiro. A liberdade é um dom que supera o ódio racial, nem sempre assim foi, mas um dia há de ser, plenamente.

Houve um tempo em que meninos pobres do brejo da cruz, muitos deles pretos, já no Brasil do século XX, chegavam a ficar azuis, tamanha a fome e desamparo daquela gente, depois desencarnavam. Ainda assim, o Poeta sabia que esses mesmos meninos, os sobreviventes, não mais azuis, mas invisíveis perante a sociedade, se disfarçariam tão bem, que ninguém haveria de perguntar de onde eles vinham… faxineiros, guardas-noturnos, bombeiros, babás… eles viraram luz, a luz da sobrevivência, a luz que permaneceu luminosa, acesa. Falta-lhes a luz do respeito da sociedade.

DAS MANDINGAS DE UM ESCRAVO

Escutemos novamente Sinhá. É preciso unir esses mais de cento e cinquenta anos numa só chama e chamado. O conto de um cantor nunca há de se encerrar para nós, pois cada brasileira e brasileiro será sempre herdeira ou herdeiro da alma sarará.